/ Rainbow | 贊浬

2014-08-03

/ Rainbow | 贊浬

2014-08-03

冰與焰的蝕刻-我眼中的史明歐吉桑

第一次聽聞到「史明」這個名字約莫在國三的時候,是在熱衷討論政治的家族聚會中,舅舅們口中「話仙」所出現的人物,只知道這個人在日本從事台灣獨立運動而遭致「黑名單」的對待,無法回到台灣。

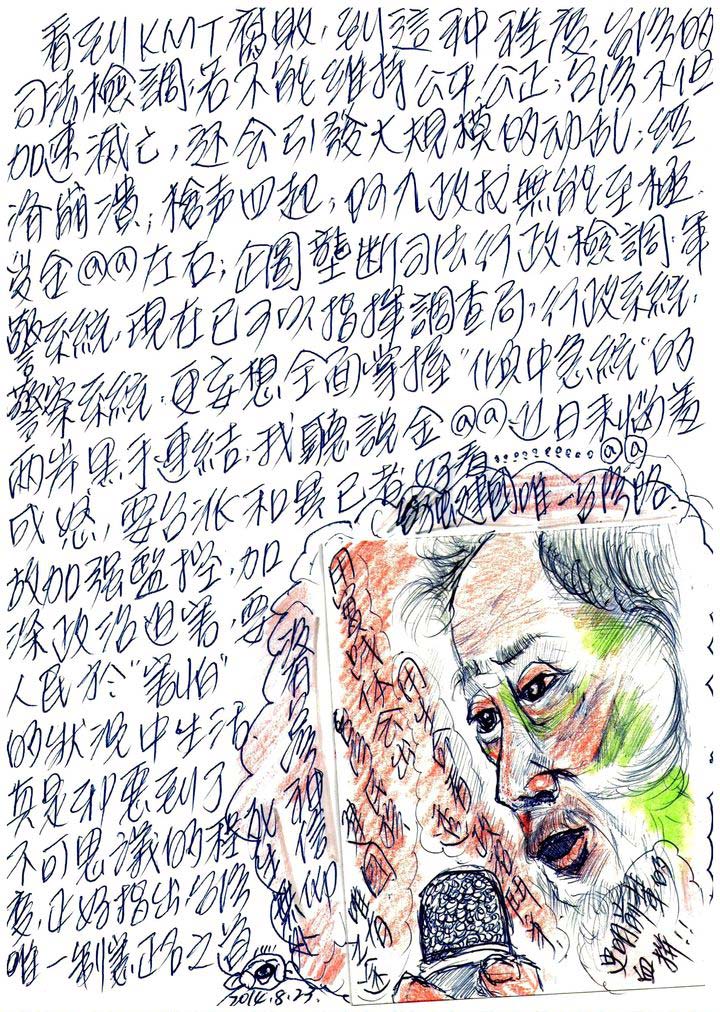

隨著台灣民主化的腳步,高一時台灣有了第一次省長與直轄市長民選,高二總統直選,在那個空中的電波尚未開放,言論仍屬不自由-特別是媒體被黨國體系壟斷控制的情況下,中部的民主電臺(俗稱的地下電台)偶爾會從聯播節目中傳來史明歐吉桑的聲音。那是從簡陋聯播設備-電話話筒中傳來的聲嘶力竭呼喊,必須撥開一重重人聲、車聲、瓦斯汽笛聲以及戰鼓聲,方能找到的沙啞呼吼。

降下米字旗,換上五星旗升在香江的那年,我念了大學,在五股工業區中找了幾分打工,解嚴剛過十年,「馬克思」與「台灣獨立」在許多人的心中仍屬禁忌,從學長的書架上借了幾本封面以「比基尼美女」重新包裝的厚書,實而為中共中央馬克思、恩格斯、列寧、史達林著作編譯局所編輯,人民出版社所出版的馬克思恩格斯選集四大冊與史明歐吉桑的「台灣人四百年史」。夜半的工業區大多仍燈火通明,輸送帶的輪軸聲伴隨塑膠射出的噴射聲響,在這規律而單一的運轉聲下,工廠倉庫顯的寧靜,斷斷續續翻閱著歐吉桑寫的四百年史。心中的震撼絕不比機器吼出的音爆聲要小,「二二八事件」、「謝雪紅」、「台灣赤色救援會」、「二林蔗農組合」、「台灣社會的民族矛盾與階級矛盾」這些不曾在課本中出現的字眼,正慢慢燒灼我的雙眼和顛覆腦袋。對一個十八、二十歲的青年人來說,並無法馬上理解書中的描述,半夜的休息時間,倉庫地板鋪著以拆開瓦楞紙箱為墊的床,枕著厚實的四百年史,我想台灣話中:「你噶恁爸枕頭墊咖高,好好想看麥!」,大概就是形容這樣的困窘吧!

大學畢業、當兵、出社會工作後,也正是台灣最民主的時候-陳水扁總統的執政。那時候的台灣人和台灣意識是多麼風光,大聲講出「恁爸是台灣人」是多麼驕傲而光彩的事情;似乎從此以後惡魔黨被無敵鐵金剛消滅,王子和公主從此就過著幸福快樂的日子,而邪惡永遠不會反撲,台灣人永遠執政似的空幻虛假,在此之中有一股微弱不討喜但如警語的聲音-史明歐吉桑一再提醒中華民國不是台灣,中國北京的統戰仍未休兵,而台灣仍未獨立建國。在一片樂觀的自我麻痺下,史明歐吉桑的警告並不被大多數人接受(至少我這麼認為),有時甚至被討厭和排擠。在成功嶺服兵役的我,一樣徬徨迷惑。

成功嶺的鍋爐間內再次挑著閱讀歐吉桑的四百年史,隆隆的抽水馬達聲與鍋爐間的悶熱卻是在軍隊中少有的安寧舒適,全連的洗澡水就這樣一桶又一桶被反覆燒熱,而我正好可以窩在角落一頁又一頁在四百年台灣人的反抗軸線馳騁。晚點名中的呼口號:「奉行三民主義、服從政府領導、保衛國家安全、完成統一大業」又是多麼荒謬乖誕,連集合場上吼唱著「我愛中華」的歌詞裡「我們要消滅共匪」,對比現在中國熱的氣氛,又是何等虛偽。「台灣人四百年史」彷彿是一道城牆將我和這個荒誕劇隔離,遠遠地看著這場悲哀的鬧劇。

2008年的敗選敲醒了許多台灣人的天真美夢,從春夢中被強迫叫醒的人們是多麼的不甘願。大大小小如嘉年華會的抗爭遊行接踵而來,此時我又看到十幾年前活躍的獨台會戰車出現在街頭,車上站著的,仍是那個白髮蒼蒼卻又聲嘶力竭呼喊的老者史明歐吉桑,只是已經90歲,戴著斗笠披著簡便雨衣,仍是那襲牛仔衫褲,腰桿不若以往直挺卻堅持站立,行動不似往昔俐落,杵著拐杖、坐著輪椅仍要「不爽!出來走」,繞台灣一圈。走到台灣大地文教基金會北台中講堂宣講時,自己默默走到台灣神殿前行禮祝禱。此時的歐吉桑已經不若十幾年前見到的硬朗。

之前總是在遠處看著歐吉桑,嚴肅不苟言笑的表情下,其實沒能敢親近這位在我眼中的啟蒙者、台灣歷史的「傳奇」。而後有機會邀請史明歐吉桑來聖山參訪,方能認識在冰與焰的蝕刻下,一個真真實實的史明,不再僅限書本,不只存在於鄉野的傳奇。

歐吉桑第一次到聖山的參訪仍是早春時節,幾天前的跌傷致使有一半的臉瘀青,在車上自我解嘲:本是白面書生,但卻跌一跤變成黑白郎君。哇歐!原來歐吉桑這麼幽默,這是我另一次的震驚!當天晚上除了在聖山演講的行程外,私下閒聊的方式交換討論許多對馬克思和資本論的看法。歐吉桑不僅聆聽並適時給予他的見解,不僅如此,贊若同修拿著台灣神的名冊一一詢問歐吉桑是否認識,想不到許多僅見於書本的台灣神.歐吉桑本人都曾看過親近過,如林茂生博士。歐吉桑雖年過九十六,談性正興而欲罷不能,但體貼同修一天的辛苦,約定下次的討論並催促休息,一般理解中政治工作者的滔滔不絕卻言不及義,有時近乎霸道,此等刻板印象頓時粉碎。

在基金會幫歐吉桑辦小型生日會,晚上並跟隨歐吉桑的受邀演講前往中國醫藥大學。在基金會分享著他年輕時的驚心動魄經歷:中學沒畢業即赴日本早稻田求學,此時受到日本左派教授的啟蒙又逢太平洋戰爭爆發,大學畢業證書沒拿到就到中國從事地下工作反日;在中國的「解放區」看到中國共產黨藉土改之名而掀起泯滅人性的鬥爭,以學習馬列思想未成熟為藉口,辭不加入共產黨並計畫帶著日籍女友返回台灣,這又是另一個大時代下的驚心故事。回台後因二二八事件與接著而來的白色恐怖,計畫在草山組織軍隊、蒐購槍械以刺殺屠夫蔣介石,未料消息走漏,迫使離開台灣,乘運蕉船偷渡日本,就這樣,台灣故鄉回不得、赤化中國去不得,暫棲年輕時反抗的日本國,一待數十載,從未中斷對台灣的地下工作,直到台灣解嚴,而他也是黑名單上的最後一人。大地志工在聽到歐吉桑的分享後,每個無不瞠目結舌,久久不能自己,但這卻是歷史火焰對歐吉桑最無情的蝕刻。

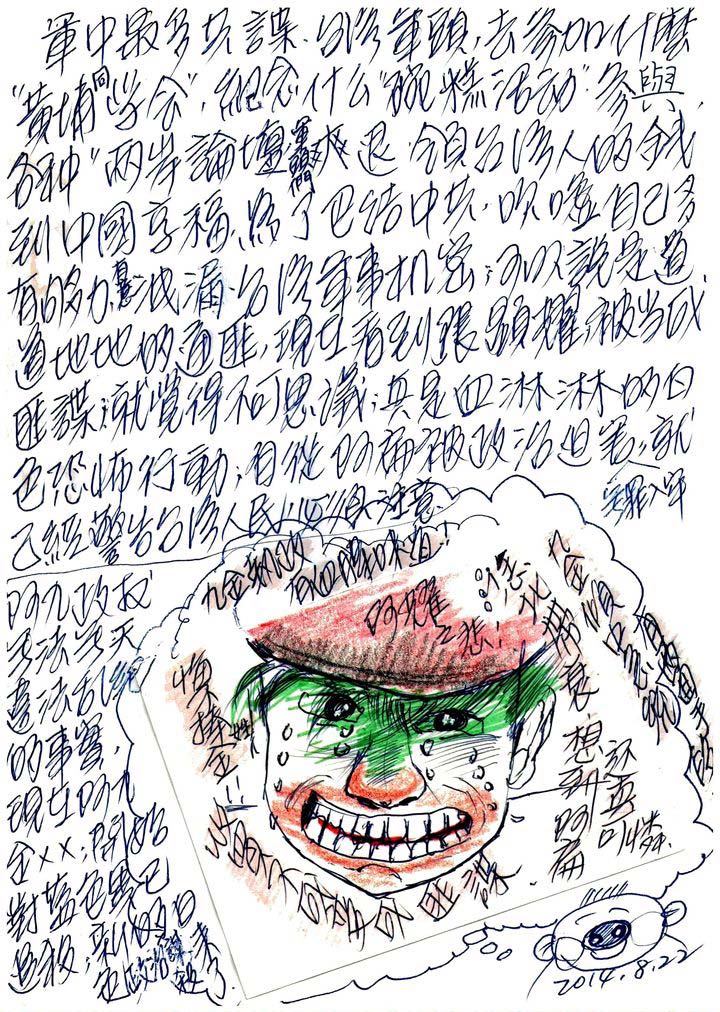

過年期間歐吉桑在聖山開講民族學,用世界史的視野與唯物史觀分析台灣民族在歷史上形成的必然和證據,令人佩服的是歐吉桑以普羅大眾皆懂的語言闡述一般學者在民族與國家理論上的思辨,「民粹」即是「走入群眾」的進步思想,要走入群眾,必須就和群眾的生活一樣,語言一樣,才有辦法將革命和台灣獨立建國的聲音向人群宣講。這是台灣知識分子很難得的一點,百年來至今,台灣知識階級所用的語言和人民無法溝通-縱然使用相同的語言,史明前輩令人佩服的是能夠用中下階層的語言來傳遞思想,這並不簡單,需要和眾生同苦同悲也同樂下,並站在下階層的視角來看問題,才能有的修為,一般知識人僅以旁觀的角色,觀看痛苦提出批判,只能服人口並無法服人心。以「人」為主體,進而能贏得人心爭取群眾支持,是歐吉桑給我們上的第一章革命心法。晚間與同修同樂,在聖山唱卡拉OK,與布農族的志工歡唱舊日本歌曲與原住民歌謠,並提醒大家台灣若建國,必然是聯合原住民與客家人等人數較少的族群,而多數族群必須謙讓才能團結台灣內部,這也讓我見識到一個革命家時時刻刻都在做革命的一面。

值得一提的是歐吉桑對吃食並不挑剔,有幾次機會和歐吉桑一道用餐,無論是台菜或洋食(披薩、冰淇淋與義大利麵),是宴席大菜或地方小吃,他從不忌口,而特別喜愛如碗粿、肉圓等台灣小吃。有一晚留宿台中時帶了台中名產大麵羹和紅燒香腸、燒肉等吃食作為消夜,歐吉桑也愛吃,若無法吃完必定打包,隔餐熱過後食用;掉落在桌面的菜餚仍夾起食用,當今台灣少見珍惜食物的德性,在他身上仍保留著。酒量似乎無量,舉一例來說:在「台灣神的信仰-大愛的修行」新書發表會後,歐吉桑宴請志工們到高檔日本料理店,席間歐吉桑問我有無女朋友,本來想一語帶過,便舉杯邀眾人:「敬我沒有女朋友!」想不到歐吉桑在數杯黃湯下肚後仍意識清楚,立即反應道:「這杯你自己喝!」眾人大笑,我也只能「杯底勿通飼金魚」,摸著鼻子自己乾杯!醉者神全,不為酒困,大概就是描述歐吉桑這樣的人吧!

歐吉桑更有嚴格的一面,尤其對敏紅姊和阿忠大哥。也會發發小脾氣,但也只是拿著拐杖往地上杵個幾下,我曾問歐吉桑怎麼對敏紅姊和阿忠大哥如此嚴格,他回答道:「做革命都是拿命在拚的事業,怎能不嚴肅!」。但在我的觀察中,歐吉桑不管對敏紅姊、阿忠大哥如自己後輩疼惜,如留宿台中必把房間和床位讓給女性如敏紅姊和Felicia Lin(從美國回台灣,撰寫史明英文傳記的美籍台僑)小姐,自己和阿忠大哥則睡行軍床,他的理由是:「獨台會和台灣革命事業許多都是女性衝第一線,理該讓女性休息時較為舒適。」另外每當有好吃的吃食必會分給阿忠大哥。在這些互動中讓我看到歐吉桑「忿怒中的慈悲」,替人設想,也是革命家不容易的修養。

有次我請教歐吉桑「鄭評」一案時,歐吉桑不語許久才勉強說幾個字:「革命是拼命的事,必須低調和準備周全,否則失敗則沒命。」語畢又陷入沉思。革命同志的犧牲,我想都是歐吉桑心中的痛吧!

另一次與歐吉桑一起到三義贊樊、贊屋同修家中拜訪,贊樊同修是個傑出的木雕藝術家,將史明歐吉桑堅持不坐車,帶領諸位同修走過人權鐵橋的一幕,雕刻成藝術創作。在眾多創作品中歐吉桑獨愛一尊達摩祖師像,此達摩祖師的面容不若一般深目大鼻,面有髯髭的匠氣風格,而是嘴角下橫,目光炯炯,大有「橫眉冷對千夫指」的氣概。歐吉桑輕撫著達摩,像是找到自己的映影並直說:「這就是革命家的面!」

在向史明歐吉桑學習的短暫時光,我看到一個有七情與六欲的歐吉桑,人非草木孰能無情。佛家講的煩惱道即解脫道,七情六欲皆是轉識成智的柴薪,歐吉桑有著相較於同輩政治家更大的慈悲和堅持,一生散盡家財、窮極一生,只為鍛鍊一把「台灣民族主義」的鋒銳寶劍給當今台灣人作為抵抗中國侵略的武器。一個和勞苦大眾站在一起的史明,他的理論令我折服,他的行動令我敬佩,並欲與之同行。

自稱無神論者的他,也和聖山的諸位建國志士禮拜台灣神並信仰台灣神道,這無疑是給「台灣民族主義」這口破邪顯正,重鑄台灣國魂的寶劍,賦予劍魂。台灣是世界的台灣,台灣人的智慧絕對能在世界文明史上貢獻一己之力,但首先必須脫離殖民地命運,建立民主、自由、平等的台灣國。這一切的開始,都有幸能接受史明歐吉桑的革命理論教導和思辨,進而實踐,能夠在革命的道路上和歐吉桑與獨台會的兄姊同行,吾必振起右臂三呼:台灣民族主義萬歲!台灣民族主義萬歲!台灣民族主義萬萬歲!