/ 台灣大地文教基金會董事長 楊緒東醫師

2018-03-09

*橘色粗體字為楊緒東醫師撰寫之書評

過去黨國一體,現在黨國創造愚民信仰,無理不成體統,奉孔子為至聖,行苟且之事,中國人比諸外國共產黨;做作細緻、毫無破綻,情慾之弄,有如戲劇。

貧民區內擠滿著準備出賣肉體的女人。有些甚至只消一瓶清酒就可交易,普羅大眾平時是沒有清酒喝的。暗底下,黨方甚至有意於鼓勵賣淫,作為根本不能壓制的本能的發洩。單純的淫慾並沒有多大的關係,只要偷偷摸摸進行,不發生感情,而牽涉到的只是屬於被輕視的貧苦階級的女人就行了。可是黨員之間如果發生苟且,便足構成不能寬恕的罪。雖然這是各次大清算中的被告所必然供認的罪名之一,但很難想像實際發生過任何這一類的事。

黨在這一方面的目的,不僅是在防止男子和女人形成黨可能控制不了的關係。它所沒有宣佈的實際目的,就是消除性交所產生的樂趣。黨員和黨員之間的婚姻必須先要得到一個特設委員會的批准-雖然這個原則從來沒有明文公佈過-如果男女雙方給人一種在體格上有相互吸引力的印象,結婚申請一定遭到拒絕。唯一被公認的結婚目的,是為了黨而生男育女。性交被認作一種好比灌腸那樣的令人覺得討厭的小手術。

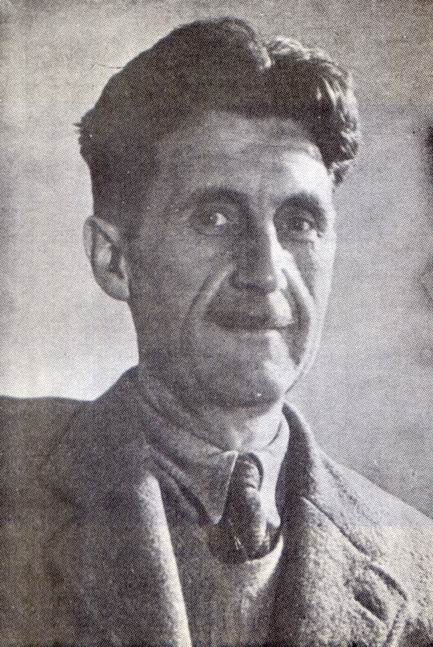

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第一部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.41。

貧民區內擠滿著準備出賣肉體的女人。有些甚至只消一瓶清酒就可交易,普羅大眾平時是沒有清酒喝的。暗底下,黨方甚至有意於鼓勵賣淫,作為根本不能壓制的本能的發洩。單純的淫慾並沒有多大的關係,只要偷偷摸摸進行,不發生感情,而牽涉到的只是屬於被輕視的貧苦階級的女人就行了。可是黨員之間如果發生苟且,便足構成不能寬恕的罪。雖然這是各次大清算中的被告所必然供認的罪名之一,但很難想像實際發生過任何這一類的事。

黨在這一方面的目的,不僅是在防止男子和女人形成黨可能控制不了的關係。它所沒有宣佈的實際目的,就是消除性交所產生的樂趣。黨員和黨員之間的婚姻必須先要得到一個特設委員會的批准-雖然這個原則從來沒有明文公佈過-如果男女雙方給人一種在體格上有相互吸引力的印象,結婚申請一定遭到拒絕。唯一被公認的結婚目的,是為了黨而生男育女。性交被認作一種好比灌腸那樣的令人覺得討厭的小手術。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第一部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.41。

黨方說:在革命以前,他們曾經受過資本家的可怕壓迫,他們曾經遭遇過饑餓和鞭撻,婦女被迫開取煤礦(事實上婦女目前仍在煤礦中操勞役),兒童在六歲時就被賣給工廠當學徒。但同時根據「雙重思想」的原則,黨卻這樣的教導:普羅大眾是天生劣種,必須用一些簡單的規則使他們向禽獸一樣馴服。實際上黨員們對普羅大眾的情形並不知道清楚。知道得多些是沒有必要的。只要他們繼續不斷地工作和生兒育女,其他的一切活動是無關重要的。讓他們自己像阿根廷平原上散放的牛羣,過著一種對他們似乎很自然的生活方式。他們在貧民窟裏出生長大,十二歲便開始勞動,經過一段短暫而充滿性慾的歲月後,二十歲結婚,三十歲到了中年,大多數到六十歲就死了。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第一部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,pp.45-46。

假想的敵人產生假性信條,自從反攻大陸「被台獨大老戳破」之後,KMT立即背宗忘祖,成為「親共、哈共、降共」邪惡之徒,翻臉比翻書還快。

阿九之還有人挺他,不外是「豐厚的黨產」、「虛化的美名」,不由自主的「面子」與政治分贓的既得利益,談

愛中華民國?沒有

愛黨旗、黨歌?沒有

愛阿石、阿國?沒有

愛阿九個人?沒有

愛權勢、黨產、特權?有!

事情發生於六十年代的中期,正是大舉清算的時期,所有革命元老都給一下子清算掉了。到了一九七0年,除了「老大哥」自己一人外,已無一留存。其餘的都以叛國和反革命罪被處決了。高斯登逃亡隱居,沒有人知道它現在躲在那裏。一小部份就此失踪,大多數人則在經過公審坦白之後全被槍決。最後的倖存者中有三個人,名叫做莊斯、亞朗生和魯式福。他們三人是在一八六五年被捕的,和通常的情形一樣,不知踪跡一年多,然後又以通常的自我檢討的姿態出現。他們供認曾以情報供給敵國(當年的敵國也是歐亞國),盜用公款,謀殺得寵的黨員,在革命前很久就陰謀推倒「老大哥」的領導地位,並從事破壞活動,數十萬人因此而招致死亡。經過坦白後,他們即獲釋放,重新恢復黨籍,並擔任事實上只是虛職但聽起來卻很重要的職位。三人都寫了冗長卑賤的文章,刊載於「時報」,分析他們判黨的原因,並且保證改過自新。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第一部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,pp.48-49。

溫斯頓耐心地說:「關鍵在於,這些資本家-他們和一些律師、憎侶及依賴他們為生的人等-都是大地主。一切的一切都為他們的利益而生存。你們-平民和工人-都是他們的奴隸。他們對待你們要怎樣就怎樣。他們可以把你當作牛馬一樣運到加拿大去。他們如有意思,就可以隨意和你們的女兒睡覺。他們可以下令用一種叫做九尾鞭的刑具鞭打你們。你們經過他們身邊時,必須脫帽。每一個資本家都有一大羣僕從跟著,那些僕從……」

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第一部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.60。

本來沒有技術的人有了工作、沒有勞動力的偷懶者有了工作、沒有知識的人有了工作,為黨服務、監視人民,就是神聖的任務,才是真正的做大事。

下午天氣較好。可是午飯後立刻又送來一件麻煩而必須慎密處理的公文。因為內黨裏一個高級黨員最近失掉信任,非將兩年前的生產報告,重新竄改或偽造一番不可。溫斯頓對這種工作倒是熟手優為的。這使得他居然有兩個多鐘點沒有想起那女孩子。可是不久她的容貌又回到他的記憶來了。他渴望能找一個機會獨自兒去沉思一回。否則無法能把這新發展的艷遇想得更遠些。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第二部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.70。

所謂聖潔和政治正宗原有著密切的關係。沒有原始衝動力就不能使黨員正確的保持著恐懼,憎恨和殘忍的性格。性衝動本來是一種危險,現在却被黨所巧妙地利用了。黨又鼓勵一般的父母去愛子女們,同時卻有計劃的訓練兒童去和父母作對,偵探和揭發後者的隱私和偏差。家庭簡直可算是思想警察的派出所,使每人感到日夜提心吊膽,深恐他四周最親密的人對他不利。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第二部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.90。

有時溫斯頓對她談起紀錄竄改偽造文件的事情,這些事也並未使她驚奇。她對於真理和謊言間相反的影響不覺太嚴重。他竭力想使她明瞭其中的要義。現在的人對於革命以前時期的歷史以及其他社會污態簡直毫無所知。所有的紀錄都已被摧毀或偽改過了,每一本書均已重新寫過,每一頁照片均業已停頓。人們除了盲從「黨總是對的」這一點外,將全無所知。他反覆地把這些講給她聽,但沒有引起她積極的反應。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第二部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,pp.99-100。

(未完待續,撰於2009/11/26)